03.09.2015

03.09.2015С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ США РАЗЖИГАЮТ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ

Эксперт Центра Андрей Дегтев

Войны, хаос и разруха возникают везде, куда ни сунутся США. С какой целью американские руководители дестабилизируют страны и континенты?

Хотели как лучше…

Среди определённой части экспертного сообщества закрепилось представление об американской высшей политической элите как о некомпетентных людях, мало что понимающих в большинстве вопросов, за которые им приходится отвечать по долгу службы. Особенно это касается оценок внешней политики США. На неосведомлённость и романтическую приверженность демократическим ценностям часто списывают неоднозначные решения американских руководителей.

Возьмём, к примеру, вторжение в Ирак в марте 2003 года. Результат – полноценная война в духе Второй мировой. По количеству жертв иракская кампания США превзошла французскую кампанию Третьего рейха. За ней последовали партизанское противостояние, гражданская война и теракты, уносящие по тысяче жизней за месяц. В конце концов, на обломках некогда вполне жизнеспособной страны, которую американцы обещали превратить в образцовое демократическое государство, возник ИГИЛ, ставший угрозой уже глобального характера. Спрашивается, о чём думали американцы, когда вторгались в страну с древней историей, сложной культурой и хрупкой системой межэтнического и межконфессионального взаимодействия? Неужели наивность руководителей США действительно так высока, что они всерьёз считали, что несут в Ирак западную цивилизацию и свободу? Может быть, Колин Пауэлл, размахивая на заседании Совбеза ООН пробиркой с мелом, действительно верил, что демонстрирует окружающим образец сибирской язвы, которую Саддам Хусейн, якобы заготовил в немереных количествах для нападения на весь цивилизованный мир, и которую впоследствии так и не нашли?

Или вот ещё пример. Во времена правления Джорджа Буша младшего родилась концепция Большого Ближнего Востока. Она заключалась в планах американцев по продвижению демократии и гражданского общества в регионе Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. Сразу же стало ясно, что в случае реализации этого сценария регион может быть полностью дестабилизирован. Ведь единственной организованной политической оппозицией в большинстве его стран являлись исламисты, во многих случаях придерживающиеся радикальных взглядов. Единственной силой, способной сдерживать натиск радикального ислама оставались светские авторитарные режимы. Не было сомнений, что в случае проведения свободных и конкурентных выборов на смену устоявшимся политическим группировкам должны были прийти исламисты. Глобальные планы США по строительству Большого Ближнего Востока совместно с исламскими государствами не увенчались успехом. Правительства арабских государств не приняли предложение американцев. Однако при первой же возможности, а такая выпала с началом «арабской весны», США приступили к реализации ранее задуманного. При американской поддержке были свергнуты или были предприняты попытки свергнуть светские режимы ближневосточных и североафриканских стран. В большинстве из них это привело к плачевным результатам. Египет погряз в длительном противостоянии военных и «Братьев-мусульман» с регулярными уличными беспорядками и большим количеством жертв. Ливия фактически распалась на множество подконтрольных отдельным племенам и группировкам регионов. Гражданская война в Сирии только по официальным данным унесла жизни более чем 400 тысяч человек. И вновь следует объяснение, что, дескать, американцы хотели как лучше, и поддерживали исключительно прогрессивные демократические начинания, но вышло у них ненароком всё наоборот.

Можно также вспомнить Афганистан, где за время пребывания возглавляемой НАТО коалиции производство героина выросло в 40 раз. И самопровозглашенное при поддержке США Косово, чьи мафиозные структуры проросли с территории Балкан вглубь Европы. И отравленную радиоактивными фосфорными бомбами Югославию. И многое другое. И всё это якобы по ошибке, по недоразумению. А так ли это?

Истинные мотивации внешней политики США

В действительности представляется совсем иная картина. Американские элиты не столь глупы, чтобы лепить ошибки чуть ли не в каждом своём внешнеполитическом действии. В противном случае возникает вопрос, как им удалось добиться глобального доминирования и удерживать его на протяжении длительного времени. На самом деле, во внешней стратегии США прослеживается явная логика, и заключается она в осознанной дестабилизации регионов мира. Такая политика, вероятно, выгодна США по ряду причин.

Во-первых, США, по крайней мере, отдельные группы американских политиков и экспертов, ни от кого не скрывают, что строят глобальную империю. По мнению её архитекторов, США должны действовать в мировом масштабе так же, как отдельно взятое правительство ведёт себя на территории своей страны. Иными словами, США должны обладать не только полным суверенитетом по отношению к своей внутренней и внешней политике, но и по отношению к внутренней политике других стран мира. Это значит, что и центр принятия решений относительно смены руководства той или иной страны должен находиться в Вашингтоне. Однако, если правовые механизмы смены руководства современных государств в рамках их внутреннего политического процесса посредством конституционных процедур хорошо известны и повсеместно применяемы, то легальная процедура смены того же руководства по сигналу извне ещё не стала политической обыденностью. В целях оттачивания технологии смены политических режимов и превращения её в рутинное, само собой разумеющееся действо США и практикуют с завидной регулярностью цветные революции по всему миру. То, что ещё не является легитимным и общепризнанным порядком действия, по замыслу американских глобалистов должно стать таковым посредством создания многократных прецедентов.

Во-вторых, управление всегда подразумевает учёт определённых особенностей человеческой психологии, действующих как на уровне небольших коллективов, так и в сфере большой политики. Например, для сохранения ведущих позиций в той или иной группе необходимо постоянно демонстрировать свою силу. Так и для США задача сохранения глобального лидерства требует постоянно показывать своё превосходство, для чего нужны «козлы отпущения» в виде Ирака, Ливии, Сирии и т.д.

В-третьих, несмотря на глобальные амбиции, у США явно не хватает экономической мощи для того, чтобы сохранять своё присутствие во всех регионах мира. Однако, если США не могут избежать своего ослабления в отдельных частях планеты, то по крайней мере они способны не допустить проникновения туда своих конкурентов, главным из которых является Китай. Хаотизация больших территорий как раз и является способом их выведения из-под сферы влияния геополитических соперников. В частности, ослабляя свои позиции на Ближнем Востоке, выводя войска из Афганистана и Ирака, США заинтересованы в том, чтобы турбулентность, возникшая после них, не позволила закрепиться в том же регионе Китаю.

В-четвёртых, экспоненциальный рост пирамиды госдолга США и безудержное надувание пузырей на американских финансовых рынках неизбежно ведёт к крушению мировой долларовой валютной системы. Для того, чтобы списать экономическую катастрофу на форс-мажорные обстоятельства и попытаться втянуть весь мир в новую глобальную финансовую пирамиду, США прекрасно подойдёт большая война. Такая война могла бы заодно ослабить американских конкурентов за глобальное лидерство. Однако войны не происходят на пустом месте. Для них нужна подготовленная почва. Подходящей геополитической инфраструктурой для мировой войны мог бы стать пояс агрессивно настроенных государств. Именно на это и работают США, создавая дугу нестабильности от Магриба до Индонезии.

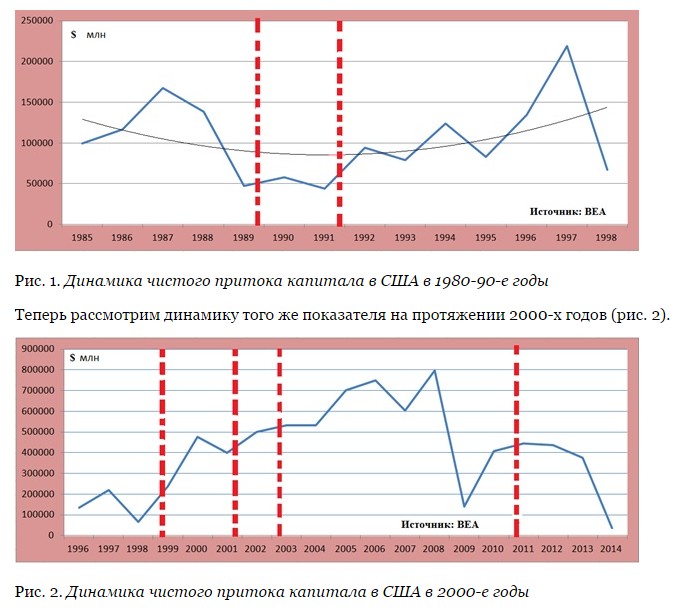

Наконец, есть и ещё одна гипотеза относительно мотиваций действий США, на проверке которой хотелось бы остановиться отдельно. Как считается, в краткосрочной перспективе распространение хаоса за пределами США может способствовать улучшению экономической ситуации в Соединённых Штатах, так как обеспечивает приток капитала в них. Ведь в условиях нестабильности в других частях света США выглядят как «тихая гавань» в мире финансов, что привлекает инвесторов со всего мира. Проверим это предположение, отметив на графике, отражающем динамику чистого притока капитала в США, события, связанные с дестабилизацией различных регионов мира.

Как зависит чистый приток капитала в США от войн и революций

На рис. 1. отчётливо видно, что период падения величины притока капитала с 1985 года прерывается увеличением этого показателя в 1990 году, а временное его падение в 1991 году сменяется бурным ростом на протяжении всех 1990-х годов. И это неудивительно. В декабре 1989 года происходит Мальтийский саммит, на котором Горбачёв окончательно сдаёт социалистический лагерь, после чего начинается финальная фаза его распада, что компенсировало негативный тренд, связанный с кризисными явлениями в американской экономике. Что же касается взлёта чистого притока капитала после 1991 года, то он напрямую связан с распадом СССР и беспрецедентным вывозом капитала из бывших стран Советского Союза.

Как мы видим, после всех основных региональных потрясений, произошедших при прямом участии США, наблюдался рост чистого притока капитала в США. Вслед за начавшимися в марте 1999 года бомбардировками Югославии идёт существенное повышение показателя в 2000 году. После вторжения в Афганистан в октябре 2001 года, переламывается понижательный тренд и происходит увеличение притока капитала. Некоторое увеличение этого показателя наблюдается и в 2003 году, в марте которого начинается война в Ираке. Наконец, начало «арабской весны» также ознаменовалось пусть и небольшим, но всё же ростом притока капитала в США.

Безусловно, региональная дестабилизация является не единственным фактором, обусловливающим величину чистого притока капитала в США. Он также зависит от ряда иных обстоятельств. Однако наблюдаемая закономерность позволяет предположить, что, во-первых, хаотизация мира оказывает значительное влияние на приток капитала в США, и, во-вторых, американское руководство может сознательно провоцировать дестабилизацию в мировой политике с целью повышения устойчивости собственной финансовой системы. Как давно заметили русские люди: «кому война, а кому мать родна».

Вывод

Сведение мотиваций руководителей США исключительно к стремлению продвигать либеральные ценности и выстраивать демократические режимы по всему миру несостоятельно. В действительности, одним из направлений внешнеполитического курса США, очевидно, является дестабилизация и хаотизация геополитического пространства за пределами самих Соединённых Штатов. В основе этой стратегии лежит ряд политических и экономических причин. Одной из них является необходимость обеспечивать высокий приток капитала в США. При этом часть этого капитала, вероятно, является собственными американскими инвестициями, ранее вывезенным за пределы территории Соединённых Штатов.

http://rusrand.ru/analytics/s-kakoy-celyu-ssha-razjigayut-voyny-i-revolyucii

Возврат к списку